本日は

「肩が痛くて挙がらない」

という方に聞いて欲しい内容です。

目次

- ■組織損傷ではない前提

- ■運動連鎖を使う

- ◎肩を挙げる際の体幹の動き

- ■できる動作を把握し反復

- ■自源抑制・自動抑制

- ■筋肉の緊張をほぐす

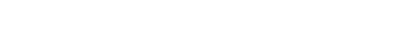

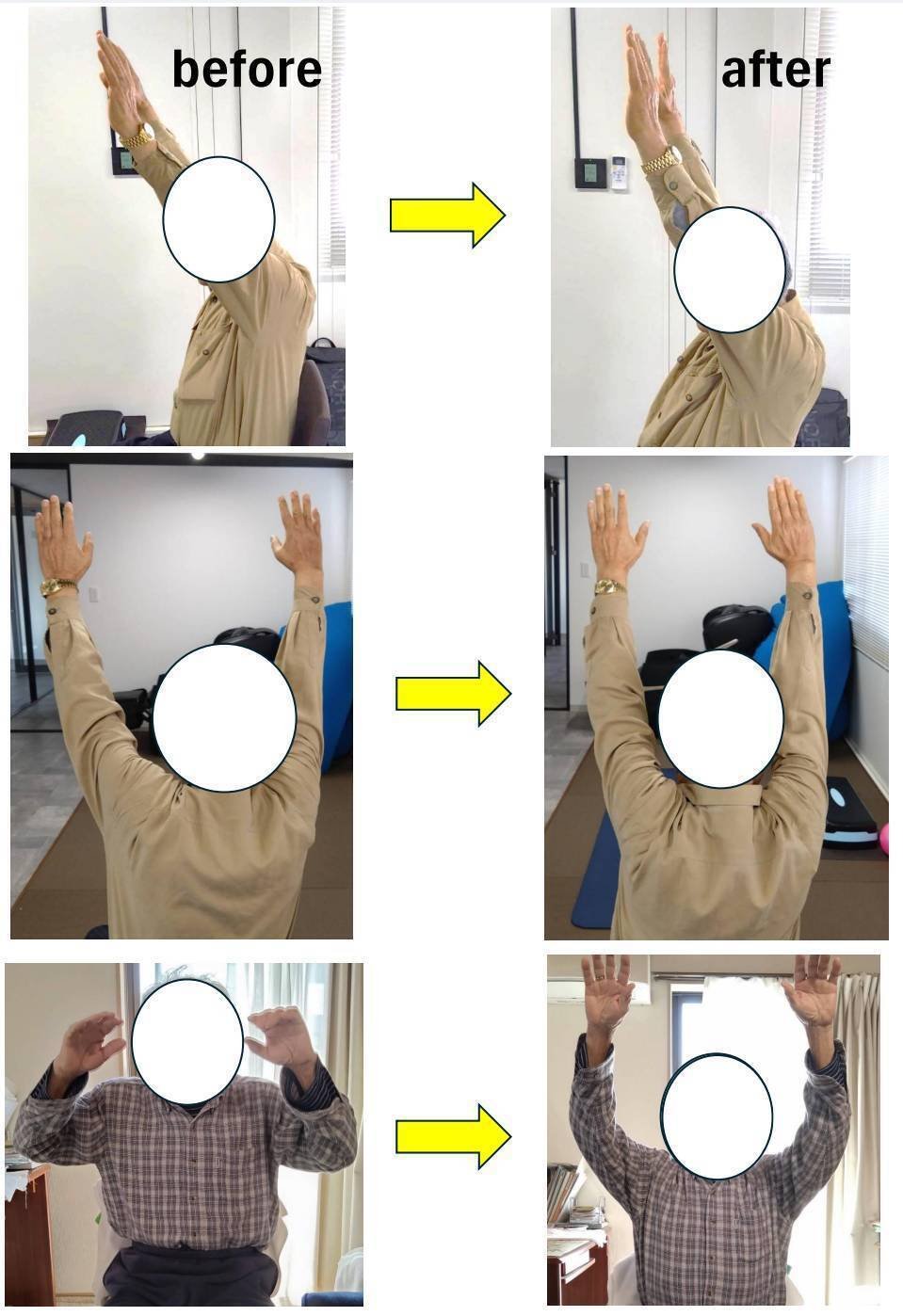

- ■これくらい変わりました

- ■まとめ

■組織損傷ではない前提

腰痛や肩こりと同じ様に

肩が痛いと言っても色々な痛みがあります。

肩の腱板が損傷しているケース、

断裂しているケース、

何かしらの軟部組織損傷、

筋肉や神経的な由来

石灰化

などなど。。。

今回のお話は

あくまでも

組織的な損傷が無い場合に有効です。

神経(腋窩神経や筋皮神経など)の圧迫や

筋肉が痛んでいる等であれば

効果を期待できますが、

さすがに腱板自体が損傷していたら

まずは安静が重要です。

■運動連鎖を使う

基本的にどこかの骨や関節が動くと

その動きに伴い、

他の関節も一緒に動く運動連鎖が生まれます。

例えば、

しゃがみ込む際には

膝が曲がるにつれて

大腿骨(太ももの骨)が

外旋(外に捻じれる)されます。

また、立ち上がる時には

膝が伸びますが

その際大腿骨は内旋されていきます。

※クローズドチェーンと言ったりします(^^

といった具合に

どこかの関節が動くと

その近くの関節や骨も

一緒に連動して動きます。

この働きを使います!

◎肩を挙げる際の体幹の動き

ここからが重要な実践活用編です!

下記を試してみて下さい!

●右肩を前へ挙げる場合(屈曲)

体幹部(胴体)を左側へ捻りながら挙げる。

●右肩を横に挙げる場合(外転)

体幹部(胴体)を右へ捻りながら挙げる。

●右肩を後に挙げる場合(伸展)

体幹部(胴体)を右に捻りながら挙げる。

●右肩を前に挙げる場合(屈曲)

手のひらを上に向けながら挙げる

(前腕回外・上腕骨外旋)

そして全ての動きを

『肩甲骨から動く意識』

を持ってください!

これ👆メッチャ重要です!!!

これだけで多少の変化は期待できます。

👆

■できる動作を把握し反復

どこまで挙げると痛いのか、

どの角度が痛いのか等

痛み方を自分で理解、把握をしましょう!

で、

先ほどの運動連鎖を使いながら

痛みが出ない範囲、角度で

何度も何度も動かしてあげましょう!

脳へ「痛くない」

というインプットをさせる事が大切です。

※良い動きの上書き保存的な!

■自源抑制・自動抑制

少し難しい話ですが、

自源抑制は

「出した瞬間にブレーキがかかる」

自動抑制は

「出した結果を見てブレーキをかける」

という意味があります。

どちらも、

暴走を防ぐために体に備わってる

「自己コントロールシステム

と覚えておきましょう。

ここで試して欲しいのが、

肩を下げる力と

それを止める力を

拮抗させる事です。

例えば、

右肩(腕)を下げる場合、

左手で右腕が降りてこない様に

制御(堪える)させるイメージです。

こんな感じ↓

右手の下す力と

左手の止める力の勝負ですね!

もちろん痛みが出ない範囲で実施しましょう!

※他にも振り子運動などが良い👇

YouTubeチャンネル第2回「振り子運動」 おうちでできる簡単ストレッチ 肩関節周囲炎(五十肩)の運動療法

■筋肉の緊張をほぐす

肩を動かす際に重要となる

●鎖骨(鎖骨の上下)

●首(胸鎖乳突筋)

●肩甲骨周辺

をしっかりほぐしましょう!

よく筋膜リリースなんて言ったりしますが、

骨と筋膜の滑走性を良くし

動きをスムーズにさせます。

これらの緊張が解けるだけで

肩は挙がりやすくなる事があります。

特にほぐし方に拘る必要はありません。

痛みが出ない範囲で行う事ですね!

■これくらい変わりました

■まとめ

●組織損傷の場合は安静から

●運動連鎖を使って肩を挙げる

●全て肩甲骨から動く意識で

●できる動作を理解し反復する

●肩を下げる動作に抵抗を

●鎖骨、首、肩甲骨周辺をほぐす

もちろん

肩痛に対するケアは

これだけではありませんが、

まずはこの6つを意識してみて下さい!

最後までお読みいただきありがとうございます(^^